皆様、今月の伝心伝承は見て頂けましたでしょうか。

夏の癒し「鮎釣り」

もともと川釣りから始まった会長は色々な釣りをしてこそ釣りは上達すると考えています。

磯釣り、船釣り、渓流、カセ、もちろんルアーや、バス釣り、、、

とにかくたくさんの釣りを経験済み。

その中でも最も極めた巨大尾長グレ。

では、今回は会長の実践方法を交えてグレ釣り講座解説していきましょう。

「道糸を風上側に膨らませて風の抵抗を和らげる」

〇風上側に道糸を膨らませる

刺し餌を撒き餌に紛らわせて食わせる現代のグレ釣りにおいては、刺し餌と撒き餌を合わせなければならないことは、これまで何度も主張してきた。

風を主とする外因がそれを妨げようとするから、

道糸を細くして、さらに水面下5~10㎝を漂わせなければならない。

※風の影響を受けず、また潮の影響も受けにくい層、それが海面下5㎝~10㎝であり、

道糸をその層に漂わせればもっとも影響を受けにくい

が、それでもまだ、風の影響から逃れることは出来ない。

風が強いと、水面に近い海水も一緒に運ばれてしまう(吹送流という)。

すると、いくら沈ませているとはいえ、水面下5~10㎝ではモロに影響を受け、

そのため刺し餌は撒き餌からかけ離れてしまう。

それを防ごうとして、いくら糸フケを出しても追いつかない。

道糸が風下側にどんどん膨らむだけだ。

確実に、刺し餌を撒き餌と同じ流れに乗せようと思えば、道糸を修正するしかない。

風が息をついた隙に、道糸を風上側へ大きく膨らませる。

すると、膨らんだ部分が風に押し戻される。その間は、道糸が仕掛けを引っ張らないから、スムーズに流れる。

風に押し戻されて道糸の膨らみがなくなれば、また風上側に膨らみを作る。

これが道糸修正になる。

〇小さい膨らみをいくつも作る

ただし、この基本技が使えるのは、風が息をついた時しかない。

吹きっぱなしだったらどうするか?

息をつくのがほんのわずかしかなかったらどうするか?

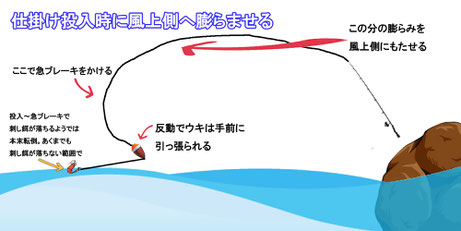

松田は、まず仕掛けを投入する際から、風上側に膨らみを作る。

どうするかと言うと、やや強めに仕掛けを投入し、落ちる途中で急ブレーキをかける。

すると、反動でウキは手前に戻ってくる。だが、道糸は出たままだから、

その分の余裕ができる。それを竿先で操作して風上に回す。

次いで、松田は、道糸を小さく蛇行させる。つまり、小さい膨らみをたくさん作る。

たとえ、風下側に膨らんでいても、それが小さければ抵抗も小さい。

風上側の膨らみが相殺してくれる。

仕掛けが流れるのを妨げることはない。

全て風下側に膨らんでしまったらどうするか?

風が息をつけばその隙に修正できる。

糸フケを巻き取って、再び蛇行させる。息をつかなければ、そのまま膨らませておいて、足元から蛇行させる。グレが勝手にエサを食って走る時代ではないから、本来、松田は糸フケをたくさん出すのが好きではない。

しかし、まず食わせることを優先する以上、多少の糸フケには目をつぶらなければなるまい。

〇それでもダメなら一瞬で合わせる

どのような手を施しても、刺し餌が潮に乗らない場合がある。

風が強く、足場が高く、また足元から根が張り出したりしていると、

人為的に仕掛けを潮に乗せることが出来ない。

極端な例が風と潮が逆の場合で、通常は仕掛けに張りが作れるから、

潮と風が同じ方向である追い風よりも、釣り人は有難る。

しかし、度を越えた強風と緩い潮が互いに逆方向へ向かうと、

どうにもコントロールできなくなる。

そんなとき、松田は、刺し餌、つまり仕掛けが流れるコースを読んで、

それと撒き餌が流れるコースを交差させる。

風に乗って移動する仕掛けのコースと交差するように、

撒き餌の投入点を変えると言い換えてもいいだろう。

風と潮が逆という極端な場合、撒き餌は右から左へ流れるのに対して、仕掛けは左から右へ向かう。撒き餌と刺し餌が合う時間は、わずかしかない。

だが、それでも、全く合わないよりはグレが食う確率は高くなる。

どこで合わせるかは、これも、よりグレが食う確率の高いところということになる。

ー松田稔のグレ釣りバイブル・釣ってなんぼや! 1997年出版より引用ー

コメントをお書きください